中堅・中小製造業向け生産管理システムとは?選び方と導入ガイド

「業務が属人化していて、現場の見える化が進まない」「在庫や原価の管理が曖昧で、コストを正確に把握できない」など、製造現場で感じているお悩みはありませんか?

特に中小企業では、限られたリソースで効率的な業務運営が求められますが、手作業や個人依存の業務が生産性を低下させている現状がよく見受けられます。

そんな現場の課題を解決するカギとなるのが「生産管理システム」。

中小企業においては、限られた人員で業務効率を上げることが急務。その解決策として、生産管理システムが大きな効果を発揮します。

この記事では、忙しい経営者や担当者様に向けて、中堅・中小製造業向けの最適な生産管理システムの選び方から、導入のメリットまでをわかりやすくご紹介します。

「生産管理システムを導入したいが、進め方がわからない」というご担当者様も、ぜひ本記事を参考にして、スムーズに導入を進めてください。

中小製造業が抱える生産管理の課題

中堅・中小製造業が抱える生産管理の課題は、多岐にわたります。

まず、帳票や在庫管理の多くがいまだにExcelで行われている現状です。これでは、担当者ごとに異なる入力方法や管理ルールが存在し、データの見間違いや確認漏れ、ミスが頻発しやすくなります。結果として、業務全体が非効率になり、時間やリソースが無駄に使われてしまいます。

さらに、コスト管理が曖昧な場合、利益率の低い製品を見直すことや、最適な価格設定を行うことができません。こうした情報の不透明さは、競争力を維持するために必要な迅速な意思決定を妨げ、利益を最大化するチャンスを逃すことになります。

特に中堅・中小企業の製造現場では、限られたリソースで効率的に業務を運営することが求められますが、これらの課題が解決されない限り、生産性向上や利益確保は難しくなることがわかります。

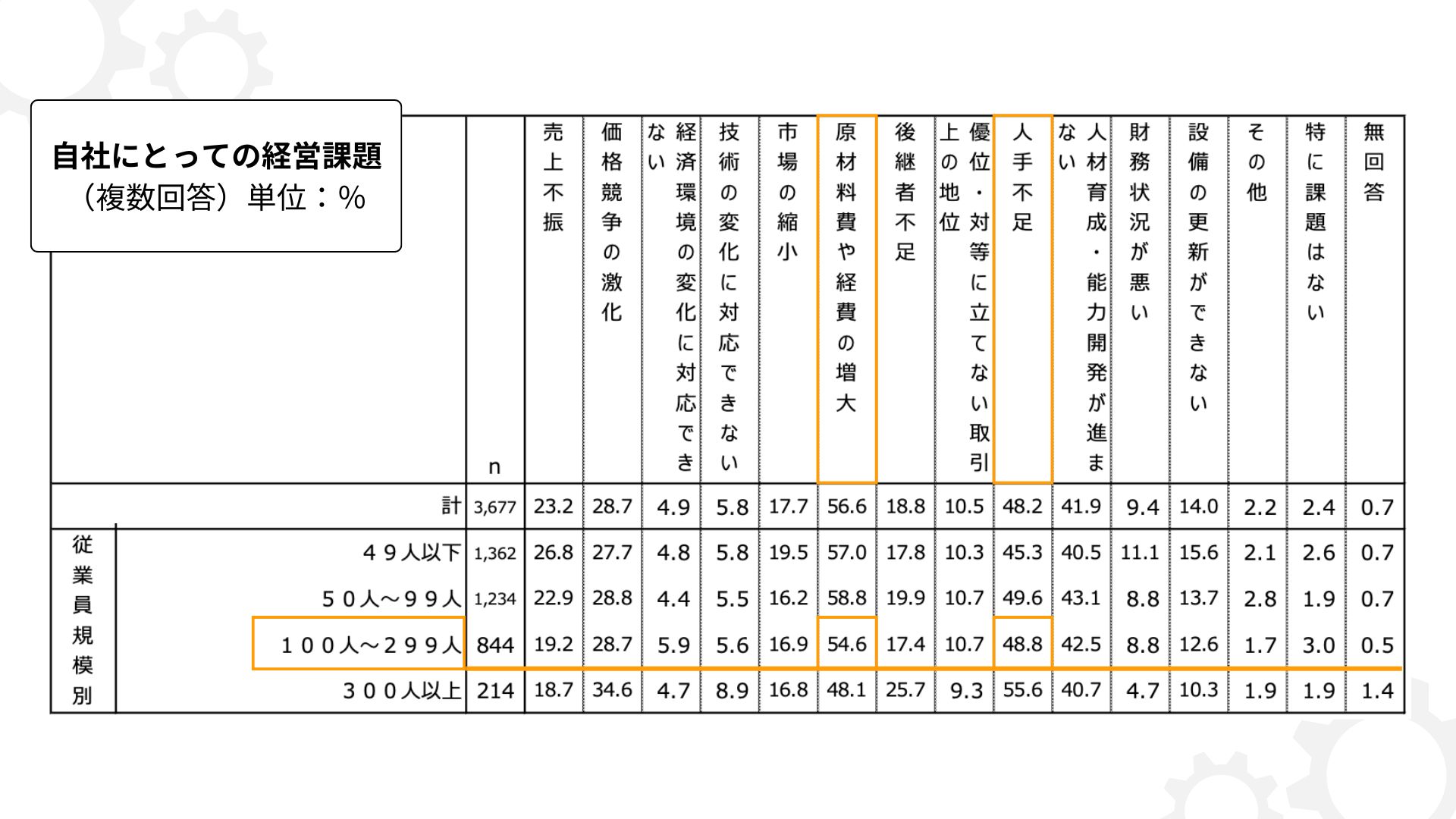

JILPTの2023年における上記の資料を見てもわかるとおり、54.6%もの中小企業が「原材料費や経費の増大」を課題として挙げています。

材料費や人件費などの管理が大きく業績を左右するため、不確実なコスト管理は経営において非常に危険です。

多品種少量生産を行う多くの中小企業においては、顧客の急なニーズの変化に対応しきれず、納期遅れや在庫の過不足などが生産性の低下を招くでしょう。

さらに、多くの製造現場では人手不足が加速し、技術とノウハウの継承がうまく行われていません。

結果的に、特定の従業員に作業が集中して長時間労働が当たり前になり、快適な労働環境が整備できず、ますます人手不足が深刻化してしまうでしょう。

こうした課題を解決するために、生産管理システムの導入を検討する企業が増えてきています。

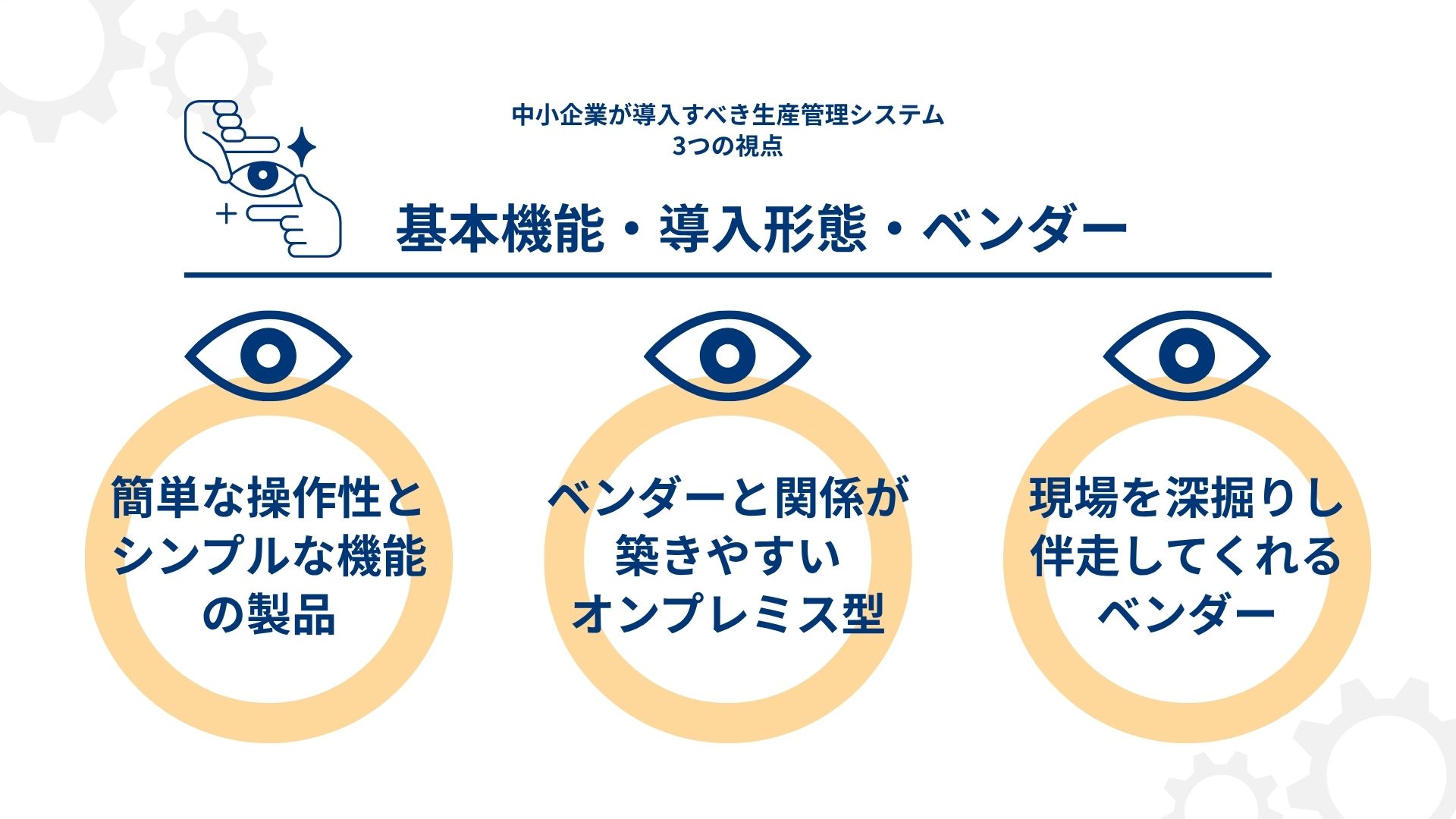

中小製造業が導入すべき生産管理システムとは?

中堅・中小製造業が抱える課題を解決するためには、生産管理システムの導入が不可欠です。

ここでは、中小製造業が導入すべき生産管理システムを、3つの視点から解説していきます。

基本機能

生産管理システムには、さまざまな機能が搭載されています。

中堅・中小企業の製造業では、複雑な機能よりもシンプルで直感的な操作性と、本当に必要な機能に絞ってシステムを選ぶと良いでしょう。

なぜなら、機能と操作性がシンプルなほど現場への浸透も早く、本当の意味で使いこなすことができるからです。

まずは自社の業務フローを確認して、優先すべき改善点とそれをカバーできる機能を明確にしておきましょう。

たとえば

在庫の過不足をなくしてムダなコストを削減したい場合であれば、入出庫を記録し、リアルタイムで情報を共有できる機能が必要です。

本当に必要な機能を洗い出し、システムの導入を成功させましょう。

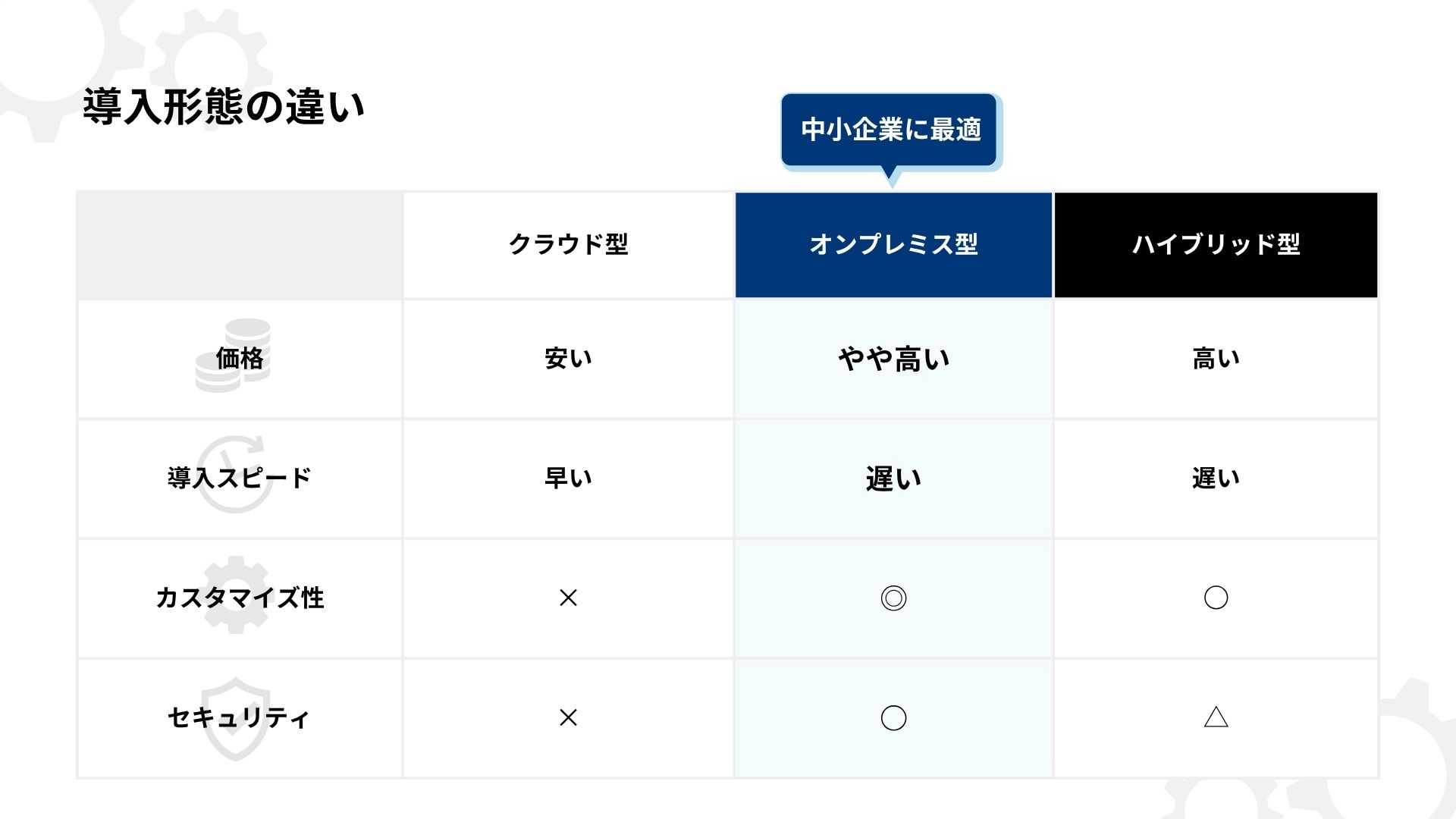

導入形態(クラウド型/オンプレミス型/ハイブリッド型)

生産管理システムには、大きく分けて、下記の3つの導入形態があります。

- クラウド型

- オンプレミス型

1. クラウド型

クラウド型は、外部のデータセンターでホストされるシステムを利用する方法です。プロバイダーがシステムの運用・保守を行い、インターネットを通じてアクセスします。

特に中小企業にとって、人的リソースを効率よく活用するために、クラウドの手軽さは大きな魅力です。

メリット

- インフラやサーバーの購入が不要で、主に月額料金でシステムを利用できるため、初期投資が少なく済む。

- システムの運用・保守はプロバイダーが行うため、自社のITリソースにかかる負担を軽減できる。

デメリット

- データが外部のサーバーに保存されるため、セキュリティやプライバシーに対する懸念がある。

- インターネット接続がないとシステムが使用できないため、接続環境に依存する。

2. オンプレミス型

オンプレミス型は、システムやソフトウェアを自社のサーバーに構築し、内部で管理・運用する方法です。自社内でシステムをすべて管理できるため、自由度があります。

最大の強みは、業務の拡張に応じてカスタマイズできる点。将来的な事業成長にも対応できます。

メリット

- システムやデータの管理を完全に自社で行えるため、セキュリティや運用方法を細かく設定できる。

- 特定のニーズに応じたシステムのカスタマイズが可能。

デメリット

- サーバーやインフラの購入、管理者の確保が必要で、初期投資が高く、運用にも手間がかかる。

中小企業においては、限られた人員とリソースで効率的に運営し、業務の拡張にも柔軟に対応できるシステムが求められます。そこで、当社のオンプレミス・クラウドの良いところを合わせたハイブリッド型の生産管理システムは、まさに最適な選択肢です。

当社保有のデータセンターでは、信頼性の高いホスティングサービスを提供しています。

重要なデータを自動でバックアップし、災害やシステムトラブルにも備えることができます。BCP(事業継続計画)を強化することができ、万が一のリスクにも対応できます。

ベンダー

中堅・中小企業の製造業が導入すべきシステムは、ベンダーのサポート体制が整っている製品です。

単にシステムを売るだけでなく、会社の業務を深く理解し、導入支援から運用定着、保守対応まで一貫してサポートしてくれるベンダーを選びましょう。

自社の業種や課題を深掘りし、きちんと理解してくれるベンダーであれば、現場に即した提案から導入後の柔軟な対応までが期待できます。

特にデジタル化やシステムの操作に慣れていない現場であればあるほど、ベンダーの導入力と支援体制は非常に重要です。

生産管理システムを導入したあとに形骸化させないためにも、サポート体制の充実したベンダーを選びましょう。

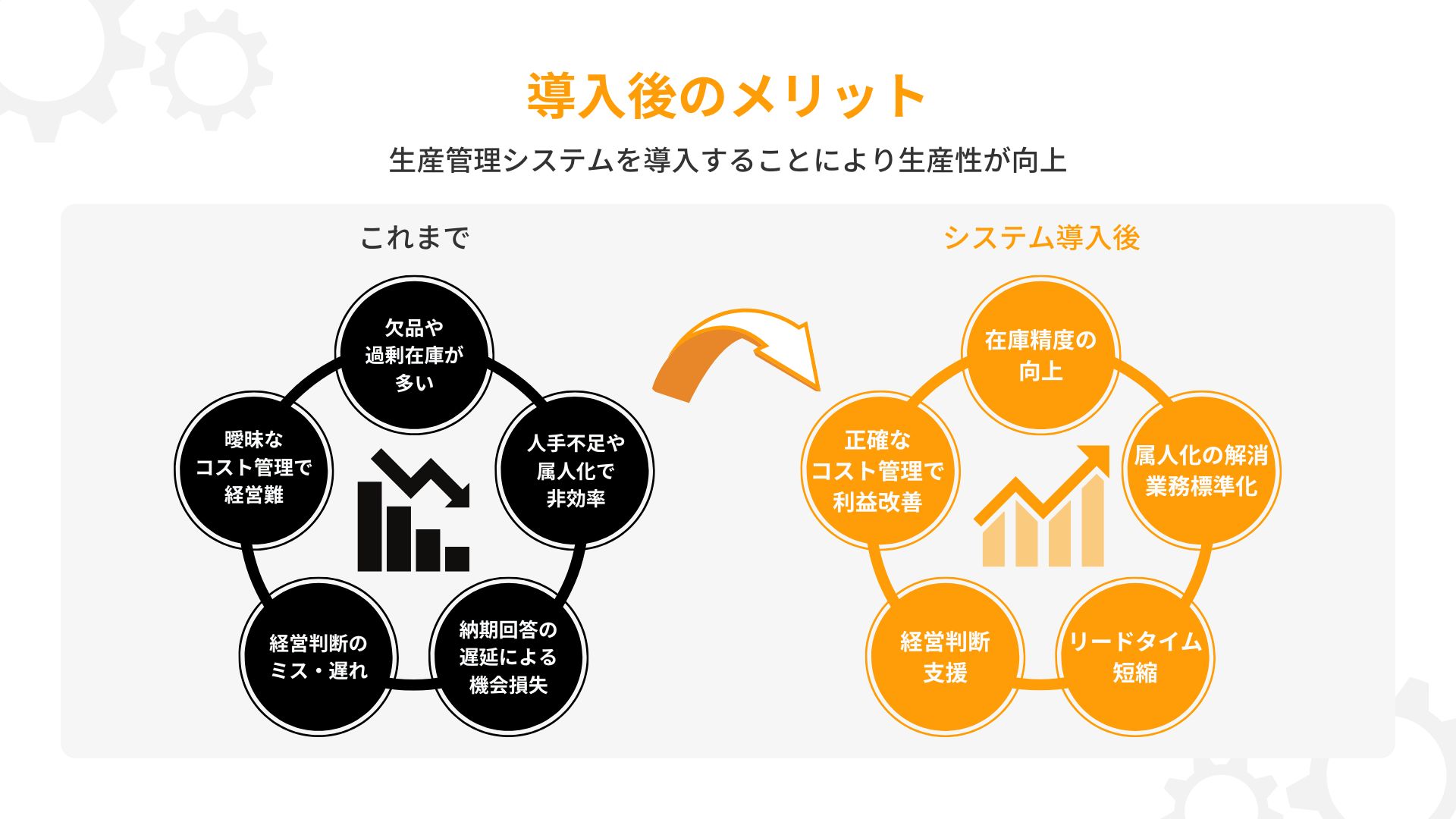

中小製造業が生産管理システムを導入するメリット

製造業の中堅・中小企業が、生産管理システムを導入するメリットを5つに分けて解説いたします。

自社の課題と照らし合わせながら、読み進めてください。

在庫精度の向上・過剰在庫・欠品防止

中小企業では「現場の感覚」に頼った在庫管理が多く、日々下記のような問題が発生しています。

- 使いたいときに材料が見つからない

- 在庫があると思っていたが実はなかった

- 余計に仕入れてしまって在庫が膨らんでしまう

生産管理システムを導入することで、在庫数量・ロット・保管場所などをリアルタイムで把握できるようになり、正確な在庫管理が可能となります。

結果

在庫の棚卸しや検品などの手間も削減でき、欠品・過剰在庫のリスクを防ぎつつ、資金繰りを安定させられる。

原価・コストの可視化による利益改善

製造には材料費や人件費、外注費など、さまざまな費用がかかります。

しかし、多くの中小企業では、製品ごとにどれだけコストがかかっているのかを正確に把握できていません。

生産管理システムを使えば、原価を構成する要素を分解し、製品別・工程別のコストを可視化することが可能です。

結果

利益率の悪い製品を見直したり、外注コストを最適化したりなど、利益を改善するための打ち手が明確になる。

納期回答の迅速化・リードタイム短縮

製造業において、顧客からの納期についての問い合わせに即答できないことは、営業機会の損失につながりかねない問題です。

たとえ納期を即答できたとしても、受注後に「間に合わないかもしれない」と慌てるケースも多いでしょう。

このような問題は、業務の属人化やアナログな手法による生産管理が原因です。

生産管理システムでは、工程の進捗状況から在庫状況、負荷状況までをリアルタイムで確認できます。

結果

営業や管理部門でも根拠のある納期回答が可能に。工程間のムダや停滞を見直すことで、全体のリードタイムを短縮することにもつながる。

属人化・手作業の排除と業務標準化

熟練職人の経験や勘に依存して業務が回っていると、退職や異動でノウハウが失われるリスクがあります。

技術の継承がうまくいかない企業では、人手不足や属人化が進み、生産性の低下を招くことも少なくありません。

また、Excelや紙帳票による手作業はミスの温床であり、再入力・確認作業などの手間がかかり非効率です。

生産管理システムを導入することで、作業手順が明確になり、誰でも同じように業務を進められる仕組みが整います。

結果

ベテラン職人に頼っていた属人的な作業を排除し、業務を標準化できるため、一定の生産性を保ちやすくなる。また、作業データや進捗も自動で記録されるため、ミスの原因を分析したり、業務改善に役立てたりもできる。

データの一元管理による経営判断支援・見える化

中堅・中小企業では「製造現場」「営業」「管理部門」などで、それぞれ独立したデータ管理をしていることが多いでしょう。

部門ごとに独立したデータ管理だと、情報がバラバラで確認に時間がかかったり、それが原因で経営判断が遅れたりなどの課題が出てきます。

生産管理システムであれば、業務に関わるデータを一元管理でき、「今どこで何が起きているのか」をひと目で把握することが可能です。

結果

経営層は、生産・在庫・原価などの数字を根拠にした適切な判断ができ、より正確な意思決定が行えるようになる。

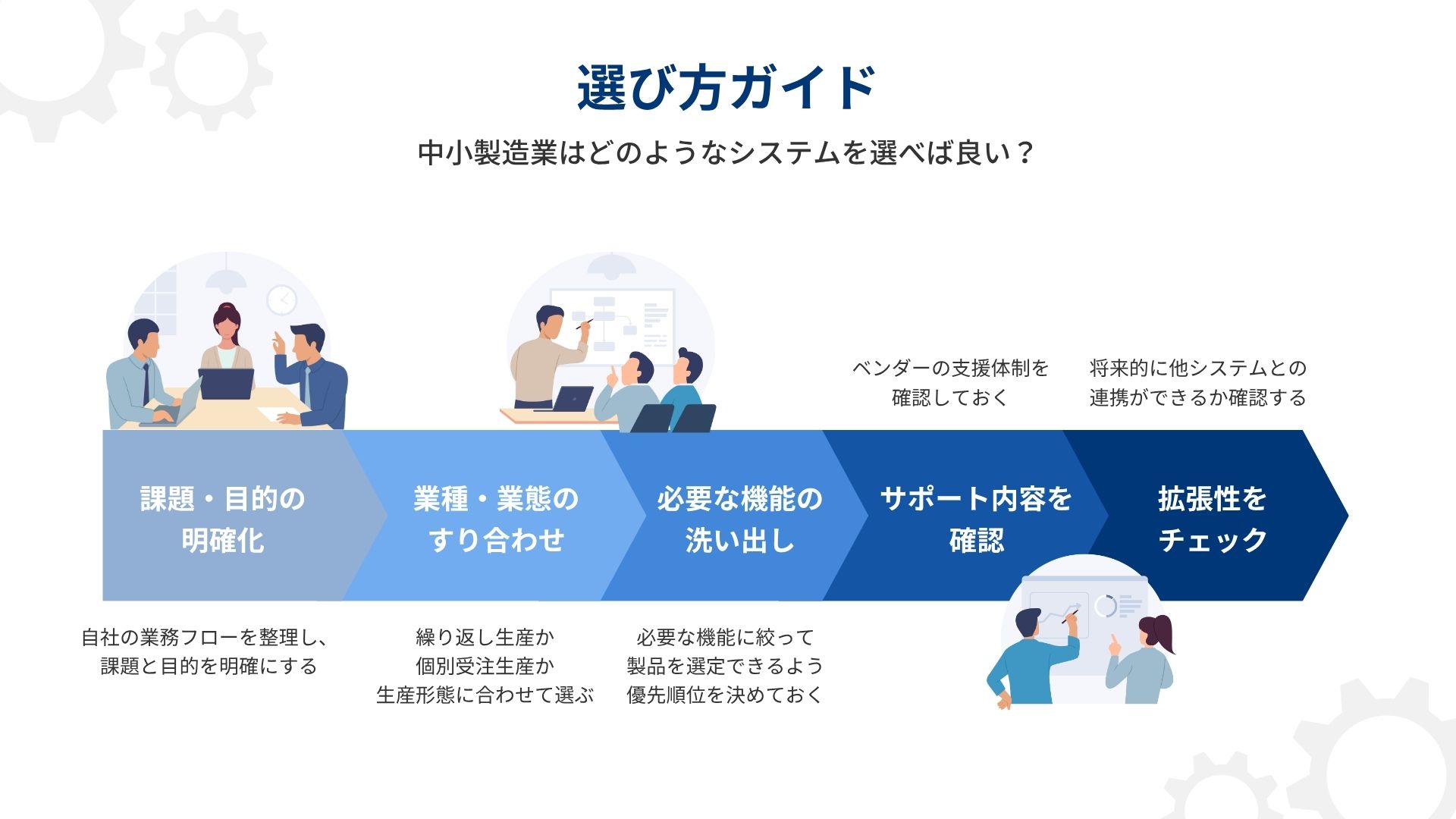

中小製造業はどのようなシステムを選べばいい?【選び方ガイド】

生産管理システムを導入することによるメリットはわかりましたが、中堅・中小企業の製造業では、どのようなシステムを選べば良いでのでしょうか。

この章では、課題を解決するための業務改善が進み、将来的にも長く使えるシステムの選び方を解説していきます。

自社の課題・目的を明確にする

最初にやるべきことは、「なぜシステムを導入したいのか」を明確にすることです。

よくある課題としては、以下のようなものがあります。

- 納期遅れが多い

- 進捗が見えない

- 在庫の過不足が頻発する

- 製造原価がつかめていない

- 属人化しており、業務の標準化ができていない

こうした課題を整理し、自社に必要な機能や優先順位から目的を明確にしていきましょう。

目的例

・属人化している業務を標準化し、誰でも作業ができるよう教育体制を整備。教育コストを削減する。

・製品ごとの原価を可視化し、ムダなコストを20%削減する。

目的が曖昧なままシステムを選定すると、「高機能だが使いこなせない」という事態に陥ってしまうため、注意が必要です。

製造業の業種・業態に合うかを確認する

製造業と一口に言っても業種や業態はさまざまで、企業によって求められる管理手法は異なります。

自社の生産スタイルに適したシステムを選ぶことで、効率的に業務改善が進み、導入に向けた投資コストがムダになりません。

例

繰り返し生産を行う製造業であれば、生産計画や所要量計算の機能などがあるシステムが最適。

生産管理システムの選定の際は、自社と同じような生産形態の企業へ導入実績があるかを確認してみましょう。

機能が「必要十分か」を見極める

高機能なシステムほど安心感がありますが、「必要な機能がきちんとあるか」が何より重要です。

むしろ、多すぎる機能は操作が複雑で現場に馴染まなかったり、初期設定やマスター整備が難しかったりします。

導入したは良いものの、定着せず形骸化する恐れもあるため、中小企業においては「スモールスタートから段階的に拡張していく」ことが現実的です。

すべての問題を一気に解決しようとせず、まずは本当に改善したい業務をカバーできる機能に絞ってシステムを選ぶと、成功しやすくなります。

サポート・導入支援体制を確認する

どれだけ機能が良いシステムでも、「導入して終わり」では成果は出ません。

サポートがないベンダーを選んでしまうと、導入後のトラブルに対応できなかったり、現場への定着が遅れたりして、結果的に形骸化してしまいます。

操作に不安のある中堅・中小企業の製造現場では、以下のようなサポート体制があるか確認してみましょう。

- 導入時の要件整理から運用フローの設計

- 現場向け操作研修や教育資料の提供

- 導入後のフォローアップや問い合わせ対応

「安いから」「カタログスペックが高いから」などの理由ではなく、自社と一緒に並走してくれるパートナーかどうかを重視すると、失敗の確立を下げられます。

将来の拡張性にも目を向ける

システムは一度導入したら終わりではありません。事業が拡大したときや、新たな課題が出てきたときに、機能の追加・連携が柔軟に行えるか否かは非常に重要な視点です。

たとえば、IoTセンサーと連携して設備稼働をリアルタイムで可視化できれば、トラブル時に迅速な対応が可能となります。

また、BIツールと連携して原価や生産状況をグラフまたは表などにして見える化できれば、データに基づいた経営分析が行えるのもメリットの一つです。

ほかにも帳票の電子化や品質管理システムとの統合など、今すぐ必要でなくとも、「拡張できる設計か?」という視点は、選定時に必ずチェックしておきましょう。

まとめ

中堅・中小企業の製造現場では、人手不足や業務の属人化、DXの遅れといった課題があります。

このような課題を解決するためには、生産管理システムの導入が不可欠です。

生産管理システムは、本当に必要な機能に絞って、導入から定着、運用までをしっかり支援してくれる体制が整った製品を選びましょう。

キッセイコムテックでは、企業が抱える課題の整理から関わり、本当に使えるシステムを目指して定着運用までサポートいたします。

要件定義から不安を抱えている中小企業のご担当者様でも、安心してお任せください。